NEWS

新聞資訊2025-11-17 11:50:37來源:

電機(jī)作為工業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸及民生設(shè)備的核心動(dòng)力源,其運(yùn)行性能高度依賴環(huán)境溫度。當(dāng)環(huán)境溫度低于-10℃(低溫環(huán)境通常界定為-10℃至-40℃,極端低溫可低于-40℃)時(shí),電機(jī)的電磁、機(jī)械、絕緣等多系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)一系列物理與化學(xué)變化,直接影響運(yùn)行效率、可靠性及使用壽命。本文將從核心性能維度拆解低溫的影響機(jī)制,并提出針對性優(yōu)化方案。

一、低溫對電機(jī)絕緣系統(tǒng)的影響:從性能衰減到失效風(fēng)險(xiǎn)

電機(jī)絕緣系統(tǒng)是保障繞組安全運(yùn)行的關(guān)鍵,主要由絕緣漆、絕緣紙、絕緣套管等材料構(gòu)成,其性能對溫度變化極為敏感。在低溫環(huán)境下,絕緣系統(tǒng)的變化集中表現(xiàn)為“脆性增強(qiáng)”與“介損升高”:

1.絕緣材料物理性能劣化:低溫會(huì)使絕緣漆(如醇酸樹脂漆、環(huán)氧樹脂漆)的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度提前,材料從“柔韌態(tài)”轉(zhuǎn)為“脆硬態(tài)”,抗沖擊與抗振動(dòng)能力大幅下降。例如,普通絕緣紙?jiān)?20℃時(shí)的拉伸強(qiáng)度會(huì)降低30%以上,若電機(jī)啟動(dòng)時(shí)伴隨振動(dòng),易出現(xiàn)絕緣紙開裂、絕緣漆脫落,導(dǎo)致繞組對地或相間絕緣電阻下降。

2.介損與擊穿風(fēng)險(xiǎn)上升:低溫環(huán)境中,絕緣材料內(nèi)部的水分易凝結(jié)成微小冰晶,這些冰晶會(huì)破壞絕緣結(jié)構(gòu)的均勻性,使介質(zhì)損耗因數(shù)(tanδ)升高。數(shù)據(jù)顯示,在-30℃環(huán)境下,普通電機(jī)的介損值可能達(dá)到常溫下的2-3倍,同時(shí)絕緣擊穿電壓會(huì)降低15%-20%,長期運(yùn)行易引發(fā)繞組短路故障。

3.低溫對絕緣壽命的加速消耗:反復(fù)的低溫啟停會(huì)導(dǎo)致絕緣材料經(jīng)歷“低溫脆化-常溫恢復(fù)”的循環(huán),材料內(nèi)部產(chǎn)生微裂紋并逐步擴(kuò)展,最終縮短絕緣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)壽命。例如,在-25℃環(huán)境下頻繁啟停的電機(jī),其絕緣壽命可能僅為常溫環(huán)境下的60%-70%。

二、低溫對電機(jī)導(dǎo)體與電磁性能的影響:效率下降與損耗增加

電機(jī)的電磁性能依賴導(dǎo)體(銅或鋁繞組)的導(dǎo)電特性及磁芯的導(dǎo)磁特性,低溫會(huì)通過改變材料物理參數(shù),間接影響電機(jī)的輸出效率與能耗:

1.導(dǎo)體電阻異常變化:雖然銅、鋁的電阻隨溫度降低而減小(理論上低溫可降低銅損),但在實(shí)際低溫環(huán)境中,若繞組絕緣層因脆化脫落,可能導(dǎo)致導(dǎo)體與外界空氣接觸,空氣中的水分凝結(jié)在導(dǎo)體表面,形成“微小導(dǎo)電通道”。這種情況下,導(dǎo)體的“有效電阻”反而會(huì)升高,尤其在濕度較高的低溫環(huán)境(如-15℃、相對濕度80%以上),銅損可能增加10%-15%,電機(jī)溫升異常。

2.磁芯導(dǎo)磁性能衰減:電機(jī)磁芯多采用硅鋼片疊加而成,硅鋼片的導(dǎo)磁率(μ)隨溫度降低而下降。在-30℃環(huán)境下,普通30Q130硅鋼片的導(dǎo)磁率會(huì)降低20%左右,導(dǎo)致電機(jī)的勵(lì)磁電流增大(可能升高25%-30%),功率因數(shù)(cosφ)下降。例如,一臺常溫下cosφ=0.85的電機(jī),在-35℃環(huán)境下可能降至0.7-0.75,不僅輸出效率降低,還會(huì)增加電網(wǎng)無功損耗。

3.啟動(dòng)性能顯著惡化:低溫會(huì)使電機(jī)的啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩下降、啟動(dòng)時(shí)間延長。一方面,磁芯導(dǎo)磁率降低導(dǎo)致啟動(dòng)時(shí)的電磁轉(zhuǎn)矩不足;另一方面,軸承潤滑脂在低溫下黏度升高(后文詳述),增加機(jī)械阻力。數(shù)據(jù)顯示,在-40℃環(huán)境下,普通電機(jī)的啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩可能僅為常溫的65%-70%,若負(fù)載轉(zhuǎn)矩不變,易出現(xiàn)“啟動(dòng)失敗”或“啟動(dòng)時(shí)繞組過熱”問題。

三、低溫對電機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu)的影響:從運(yùn)行卡頓到部件損壞

電機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)(軸承、軸系、外殼)在低溫環(huán)境下會(huì)面臨“材料收縮”與“潤滑失效”的雙重挑戰(zhàn),直接影響運(yùn)行穩(wěn)定性:

1.軸承潤滑系統(tǒng)失效:電機(jī)軸承多采用潤滑脂潤滑,普通潤滑脂(如鋰基潤滑脂)在-20℃以下會(huì)出現(xiàn)“凝固現(xiàn)象”,黏度急劇升高(可能達(dá)到常溫的10倍以上),導(dǎo)致軸承滾動(dòng)體與內(nèi)外圈之間的摩擦阻力大幅增加。運(yùn)行時(shí)不僅會(huì)產(chǎn)生異常噪音(通常超過85dB),還會(huì)使軸承溫升升高,若長期運(yùn)行,可能導(dǎo)致軸承滾道磨損、滾動(dòng)體碎裂,引發(fā)電機(jī)“卡死”故障。

2.金屬部件收縮與配合間隙異常:電機(jī)軸、軸承座等金屬部件(多為碳鋼或鑄鐵)的線膨脹系數(shù)隨溫度降低而收縮,導(dǎo)致部件間的配合間隙發(fā)生變化。例如,電機(jī)軸與軸承內(nèi)圈的過盈配合,在-30℃環(huán)境下可能因軸的收縮變?yōu)椤伴g隙配合”,運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)“軸竄動(dòng)”,不僅增加振動(dòng)(振動(dòng)加速度可能超過1.5mm/s2),還會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子與定子之間的氣隙不均勻,進(jìn)一步加劇電磁噪聲與損耗。

3.外殼與密封結(jié)構(gòu)損壞:電機(jī)外殼若采用普通鋼板,在極端低溫(如-40℃以下)環(huán)境下會(huì)出現(xiàn)“低溫脆性”,抗沖擊能力下降,若受到外力碰撞(如設(shè)備搬運(yùn)、風(fēng)雪沖擊),易出現(xiàn)外殼開裂。同時(shí),外殼的密封膠條(如三元乙丙橡膠)在低溫下會(huì)硬化、收縮,導(dǎo)致密封性能下降,外界的水分、粉塵進(jìn)入電機(jī)內(nèi)部,加速絕緣與導(dǎo)體的劣化。

四、低溫環(huán)境下電機(jī)性能的優(yōu)化應(yīng)對策略

針對低溫對電機(jī)性能的多維度影響,需從“材料選型、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、運(yùn)行維護(hù)”三個(gè)層面制定解決方案:

1.絕緣系統(tǒng)材料升級:選用低溫韌性優(yōu)異的絕緣材料,如將普通絕緣漆替換為“低溫改性環(huán)氧樹脂漆”(玻璃化轉(zhuǎn)變溫度可低至-40℃),絕緣紙選用“聚酰亞胺薄膜復(fù)合紙”(在-60℃下仍保持良好柔韌性);同時(shí)對繞組進(jìn)行“真空浸漆”處理,減少絕緣內(nèi)部的空隙,防止水分凝結(jié)。

2.導(dǎo)體與磁芯適配優(yōu)化:導(dǎo)體表面可涂覆“低溫防凝露涂層”(如聚四氟乙烯涂層),防止水分附著;磁芯選用低溫導(dǎo)磁率衰減小的硅鋼片(如35W250),或在磁芯表面粘貼“低溫保溫層”(如玻璃棉保溫層),減少溫度波動(dòng)對導(dǎo)磁性能的影響。

3.機(jī)械結(jié)構(gòu)與潤滑改進(jìn):軸承選用“低溫專用潤滑脂”(如聚脲基潤滑脂,適用溫度范圍-40℃至120℃),并適當(dāng)增加潤滑脂填充量(比常溫環(huán)境多10%-15%);對軸與軸承的配合間隙進(jìn)行“低溫補(bǔ)償設(shè)計(jì)”,例如將常溫下的過盈量增大0.01-0.02mm,抵消低溫收縮的影響;外殼采用“低溫韌性鋼”(如Q355ND),密封膠條選用“硅橡膠材質(zhì)”(-60℃至200℃可正常使用)。

4.運(yùn)行維護(hù)策略調(diào)整:低溫環(huán)境下的電機(jī)需“提前預(yù)熱”,可通過外接預(yù)熱裝置(如PTC加熱器)將電機(jī)內(nèi)部溫度升至5℃-10℃后再啟動(dòng);定期(每3個(gè)月)檢查潤滑脂狀態(tài),若出現(xiàn)凝固或變質(zhì)及時(shí)更換;在電機(jī)外殼加裝“保溫罩”,并在內(nèi)部設(shè)置“濕度傳感器”,當(dāng)濕度超過75%時(shí)啟動(dòng)除濕裝置,防止水分凝結(jié)。

低溫環(huán)境對電機(jī)性能的影響并非單一維度的問題,而是涉及絕緣、電磁、機(jī)械系統(tǒng)的連鎖反應(yīng)。在工業(yè)自動(dòng)化、新能源汽車(低溫地區(qū))、冷鏈物流等需低溫運(yùn)行的場景中,若忽視低溫對電機(jī)的影響,不僅會(huì)導(dǎo)致電機(jī)效率下降、能耗增加,更可能引發(fā)設(shè)備停機(jī)、安全事故等嚴(yán)重后果。通過“材料升級+結(jié)構(gòu)優(yōu)化+精細(xì)化維護(hù)”的組合策略,可有效緩解低溫對電機(jī)性能的沖擊,確保電機(jī)在低溫環(huán)境下長期穩(wěn)定運(yùn)行。

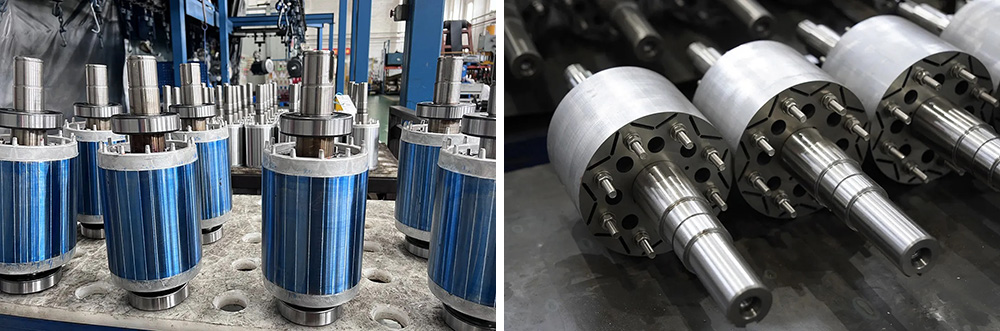

亨達(dá)電機(jī)一直專注于各類電機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù),公司以先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備,精益的制造工藝,可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、滿意的售后服務(wù),為客戶提供最適合的電機(jī)專業(yè)解決方案,創(chuàng)造更大社會(huì)價(jià)值。